※水色が水没集落、黄色が門入集落場所を示す。

門入(門丹生)は古代より水銀の産地であり、門という境界の出入口 を示す場所でもあった。江州からは衣類関係の行商人が、越前からは 魚、漆、刃物商人が商売をしに来て大変賑わった。 昭和初期の美濃徳山民俗誌で桜田氏は次のように述べている。 「この山奥にも意外な変遷があったようである。即ち門入から少し奥 の入谷には以前は村があり、70軒程の集落で、その旦那寺は福井の長 慶寺であったと言う。また村の不動尊(雨乞い)の祭祀管理等は、この 村のみに在ったと考えられ、相当古くから独立した成り立ちを持つ村 と思う。それが今日に至る門入村にどの様な関連を持っていたか測り しれないものがあるように思われる」 私には上記の意味する処が良くは分からないが、入谷と門入で行き 来はあったでしょうが、何か習俗的な隔たりがあった様に感じます。

信仰と結束の場・門入道場へ

【門入の神々】

門入出身の古老の話では「昔、他の村の方で廣瀬兵庫頭という人が 門入を訪れて7村の小さな村を集めて門入を造った。徳山ダム移転ま で廣瀬家が兵庫頭の墓を守っていた。7村が集まった関係で門入八幡 神社の祠に12〜13御神体が祀られていた」との事である。 また、徳山村史には「六社神社が戸入にあり、祀神は速玉男大神、 伊邪那岐命、天照大神、豊受大神、春日大神、八幡大神を祀る」とあ り山の恵みを求めて古代から方々の民が集まって来た西谷であった。 六社神社の神々も、いつの時期かに、門入八幡神社に集約された。 また、門入八幡神社では弓の鍛錬をしていた事が伝えられ、多くの 武人がいた事が偲ばれ、徳山村史の「賤ケ岳の戦いの徳山則秀」の項 の門入の伝説に、弓の名人今井元次郎の子が賤ケ岳の戦いで親の仇を とったとある。

【門入八幡神社の鰐口】 岐阜県重要文化財指定 文明 八年四月 美濃国 門丹生

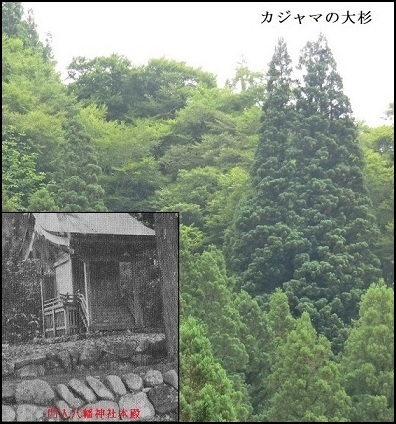

そして門入八幡神社には南宮大神が祀られ轆轤カンナ、武具、伐採 具、農具などの鉄製品の加工が行われていた事が伝えられている。神 社の裏手にウシオ山があり、地元の人達は「カジャマ」と呼ぶ山道に 大杉があって、そこで北西風(自然の鞴)を活用した野鍛冶が行われて いたと言われています。 ※カジャマ:鍛冶屋がまた山へ登って行くから「カジャマ」となった。 美濃徳山民俗誌では「門入の神について、八幡さんは廣瀬家が祀り、 鎌倉さんは今井家が祀り、南宮さんは清生家が祀つていたという事で これらの神々を奉祀した三郷士が門入の草分けではなかったかと思う」 としている。ここで御神体の八幡さん、南宮さんは解るのですが鎌倉 さんが、どの様な御神体であるか門入出身の方々も解らず。各県の神 社庁へ調査依頼をしたが今の処は不明である。 私は鎌倉さんは中臣鎌足ではないかと考えています。鎌足の祖先の 中臣氏は鹿島神宮の神官で武人の家柄で、大和朝廷から遣わされたの ではないかと思います。(後の藤原鎌足) 門入の神々の中に春日大神がおられますが、これは以下の四柱の尊 称で、この中の天児屋根命が中臣氏の祖神となった神であります。 そして、この地が頗る古い歴史のある場所であり、また揖斐川を通じ て下流域の村々と強く繋がっていた。(農業用水源、鉱物・森林資源) ・建御雷命 ・経津主命 ・比売大神 ・天児屋根命 → 天照の岩戸隠れの際、祝詞を唱え、鏡を出した 神で、天孫降臨の時、ニニギノミコトに随伴

※ニニギノミコト:天照の孫にあたる神で名は"天地が豊かに賑う神" を意味し降臨の際稲作を地上に齎した農業の神 古代祭祀場・朝鳥明神へ

北方・森前土場へ

弘法穴と水銀へ

金の鶏伝説へ