さて,今からちょうど20年前の1997年に,エンジンを積み替えました。その時についていたのが,今回のキャブ。

L24用のいわゆる大口径タイプのSUツインキャブHJG46W-8型です。

見たところ,国内向けの240Zのものとも微妙に違う。いろいろ調べてみると,輸出用のL24用であるみたいです。アイドルアップやダッシュポッドなどもついていて,ゴチャゴチャしていました。純正のL20のSUツインHJB38W型には,そういった補機はついていなかったので,全~部取っ払い,L20用のインマニについているスッキリのパーツを使いました。

さてこのL24用のキャブ,当初から調子はイマイチだったので,燃費を考えてL20用キャブをつけていた頃もありました。

でも,力の差は歴然で,低速域のトルクは別物でした。イマイチの乗りにくさはあっても,パワーをとって,ここのところは,ずっとL24用をつけていました。その時から時は流れて・・

ボディかれこれはきれいになったものの,肝心のエンジンの調子はイマイチなまま・・ で,このたび,技術の確かさで折り紙付きの業者様へOHをお願いしました。

製造後40年以上が経ちます。40年後には,もうガソリン車(特に未対策車)とかは,公道を走れなくなっているかもしれません。最初で最後のOHです

エアクリーナーをはずして,ネジをはずして,キャブを取り外し。しばらく乗るために,手持ちのL20用のキャブと交換しておきます。

郵送してキャブを送ろうとしたところ,ゆうパックでは『キャブの使用品は,規定により陸送でもお預かりできません』との返事。佐川に持って行ったら,特に聞かれることもなく,即受付。

品物が到着したら,すぐに作業に入っていただいたようです。

およそ10日で,完成の連絡をもらいました。あわせて,作業中の写真を数枚送ってもらいました。

支払いを済ませて,再び郵送で送ってもらいました。

それから数日後,荷物到着。週末を待って,取り付け作業に取りかかりました。

開封して,できあがりを確かめてみると,メッキ部分が新品の輝き。ドーム部分もパフがけしてあり,ピカピカになっていました。(ちょっと輝きすぎ?)

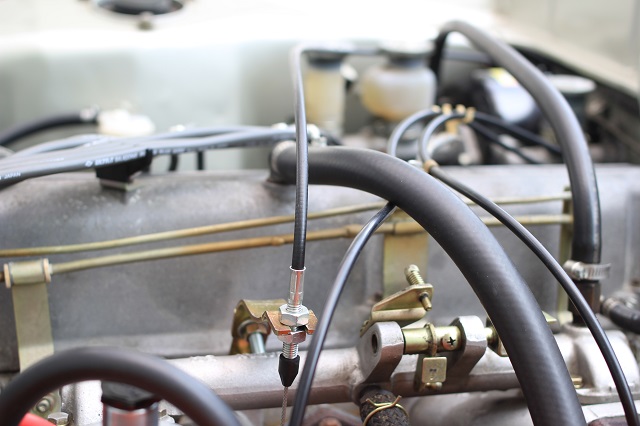

今回感激したのが,このパイプのような部品です。本来,輸出用のHJG46W-8型には,バキュームを取るための穴がここにあります。このパイプがいつの間にか紛失してしまっている状態でした。しっかりと負圧を取り進角させるには必要なパーツ。

しかし,もちろん製廃で,真鍮のパイプで無理矢理自作してつけていたところでした。しかし,純正品と思われるパイプがつけられて戻ってきました。

この部品,なかなか手に入らなかったので,今回正常についた状態で戻ってきて,かなり嬉しかったですね。

さて,愛でるのはここまでにして,早速取り付けにはいります。

L20用をはずして,取り外しの逆の手順でつけていきます。問題は,ここからの調整です。

今回復活したバキュームパイプにチューブをつないで,進角OK。

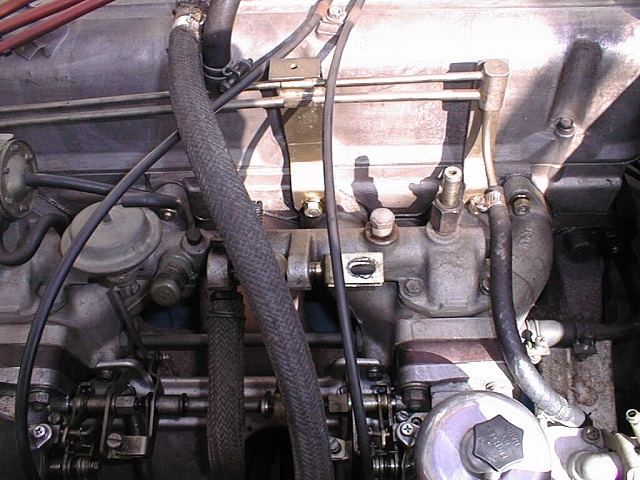

フロント側のキャブ回り。OH前後で比べてみます。その差は歴然。

今回のOHで交換した部品の数々です。他にもネジなども含め,たくさんのパーツが換えられていました。

ここからは,調整作業に入ります。

①アイドルアジャストスクリューで,基本のアイドル吸入量をそろえ。600rpmぐらいで安定する場所をみつけます。

②リンクで前後のキャブ開度が同じになるように同調をとります。ここはけっこう大切なポイント。じっくりやります。

③現在の気温にあわせて,燃料調整を規定値に。だいたい2回転半戻し。でも余裕がある。

ここで一度試走してみます。以前不調だった低回転時のトルクがどうかな。アクセル踏んだときの伸びはどうかな。ノッキングや息継ぎはないかな。そんなことを走りながら確かめます。

走ってみたら,意外に一発でいい感じ。以前に比べて,クラッチミート後の力が,かなり違います。前後のキャブのバランスが改善された証拠でしょう。

今日の気温は6度ほど。10度の設定で燃料の濃さを調整したのですが,余裕があったので,少し燃料を絞ります。それで走っても,問題は無かったので,この設定でしばらく走ってみることに。

一度,試走から戻り,エアクリーナーなどを取り付けて完成です。

キャブレターなどの補器類の不調で,エンジンの調子を損ねていることは多いと言われます。

それをまざまざと体験しました。この安定感のある回り方は,かなりFAN TO DRIVEに近づきました。

SUキャブは乗りやすい,走りやすいと言われていましたが,さすがに製造後何年も経っていると,本来の力を出せているものは少ないはず。一度キレイにしてみると,エンジンが生まれ変わったような気がします。

<追記①>

その後に,キャブバランサーを手に入れ,一定のバランスをとりながら調整ができるようになりました。

低回転と高回転それぞれで,左右(前後)がばらけないように調整していった結果,クラッチミート時の回転の落ち込みが少なくなりました。ということは,これまで,回転は上がれども,左右が同じように働いてなくて,トルクが伴っていなかった(=ロスが多い回転をしていた)ということがわかりました。

ベストポジションでは無いかもしれませんが,一頃よりも,いいところへ追い込めたのではないでしょうか。

<追記②>

GT-Xの魅力の一つである,GT-Rと似たアクセルのリンケージ構造。長年の経年変化と,その後のモディファイにより,次の3点の問題がありました。

(1) リンクの結合部のガタが大きくなり,安定したセッティングに追い込みにくくなっていたこと。

(2) 大口径のキャブに換えているが,バタフライのテンションとなるスプリングが,より強い物が入っている。そのため,アクセルがかなり重たい。(長時間の運転に堪えるほど)大きめのマスターバッグに変更しているために,ロッドが出てくる部分が,やや窮屈になっており,それも,重さと操作感の悪さに拍車をかけている。

(3) (1)(2)の理由により,アクセルが完全に戻りにくくなっていて(前キャブ),アクセルの戻し方次第では,アイドリング回転が高くなってしまうこと。燃費が伸び悩むこと。長い下りを走ると,片方は完全アクセルオフ,片側はアクセルちょいオン状態のため,プラグがかぶったりするなど,燃焼に悪影響。それを改善するために,スプリングの引く力を増しているが,完全には戻しきれない。それ以上に,通常運転時のアクセルの重すぎる悪影響が多くて断念。

そこで,原状に戻せるように残しながらも,アクセル系統をワイヤーに変更しました。

扇形金具が取り付けにくいロッドの構造で,苦労しましたが,アイドリングアップ(orダッシュポッド?)がつながるアームの部分を活用して,何とか取り付け。アイドリング調節の部分をパスする形になっていますが,ここを取り付けると動きが渋くなり,アクセルが完全に戻りにくくなるため,思い切ってショートカットしました。

これらの施しにより,アイドリングがどの状況からでも,アクセルオフで,一定の回転に落ち着くようになりました。また,ワイヤー接続としたため,操作感が大幅に軽くなり(一般車より少し重め),微妙なアクセル調節がしやすくなりました。これまでは,力が必要であっただけでなく,スムーズさに欠け,ハーフアクセルが非常にしにくかったため,運転時の大きなストレスになっていました。

無駄なアクセリングがなくなったため,市街地走行での燃費の落ち込みが少し減りました。また,低回転から,バランスよく力を出してくれているので,ガスを薄めに調整できたことも相まって,遠出でリッター10km/L程度は伸びるように戻りました。

これで,やや億劫になりかけていた運転が,楽しく運転できるように近づきました。アクセリングは,運転の間中関わる,一番多くドライバーが接する部分。オリジナルの形を変えてしまうのは,非常に迷いましたが,快適に乗るためにを優先してのモディファイでした。

もちろん,ここ一番では,いつでも戻せるように,ねじ穴やクランク取り付けベース。リンケージパーツ一式は,全て保管しています。

ノーマルのL20キャブであれば,ここまでする必要はないのでしょうが,一部分の仕様を変えると,様々な部分に影響が出ることがあるいい例でした。